オープンシステムサイエンス

ちょっと前のことになってしまいましたが、ソニーCSLの研究員で書き下ろした「オープンシステムサイエンス」が刊行されました。所眞理雄ソニーCSL所長とメンバーとで何回もブレストをしながら作って行ったので思い入れがあります。皆それぞれ自分の研究分野で活動していながら、こうやって議論してみると結構同じところを目指しているのではないかという発見がいろいろありました。

オープンシステムサイエンス―原理解明の科学から問題解決の科学へ

- 作者: 所眞理雄

- 出版社/メーカー: エヌティティ出版

- 発売日: 2009/01/15

- メディア: 単行本

- 購入: 17人 クリック: 73回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

オープンシステムサイエンス 原理解明の科学から問題解決の科学へ|書籍出版|NTT出版

第一章 オープンシステムサイエンスとはなにか/所眞理雄

第二章 生命的ロバストネス――システムバイオロジーからのアプローチ/北野宏明

第三章 履歴の継承としての生命――エピジェネティックスからのシステムバイオロジー/桜田一洋

第四章 偶有的な脳――動物的適応性と認知的安定性を求めて/茂木健一郎

第五章 セミオティック・ダイナミクス――言語と意味の新たなパラダイム/ルック・スティールス

第六章 リフレクシブ・インタラクション――将来のコンテンツは我々の中にある/フランソア・パシェ

第七章 サイバネティックアースへ――サイボーグ化する地球とその可能性/暦本純一

第八章 全地球的社会情報の観測と制御――無限の複雑さに挑む経済物理学/高安秀樹

第九章 計算情報幾何学――距離の意味を求めて/フランク・ニールセン

それから、はてなの「教育ソリューション:授業で使うはてな」 で当ブログを紹介していただいているみたいです。授業に活用しようとか、ためになることを書こうとか、というモチベーションもなく思いつくことを書いているだけなので大変恐縮しています。

Program for the Future Conference: Doug Engelbartの記念会議

MITメディアラボの石井裕先生に教えてもらったが、エンゲルバートの伝説的なoN Line System(NLS)のデモ40周年を記念する会議が開催される。

http://www.programforthefuture.org

エンゲルバートが時代にいかに先行していたかは言うまでもないが、Human Augmentationをビジョンに、ネットワークによる共同作業、ハイパーリンク、マウス、マルチウィンドウなどの基本要素をすでに40年も前に統合し、明確に示したデモはその後のHCI研究の方向を決定づけたと言っていい。もっと正確に言えば、そのインパクトを正確に理解するのにすら世界はかなりの時間を要した。上に収録されているビデオは必見です。

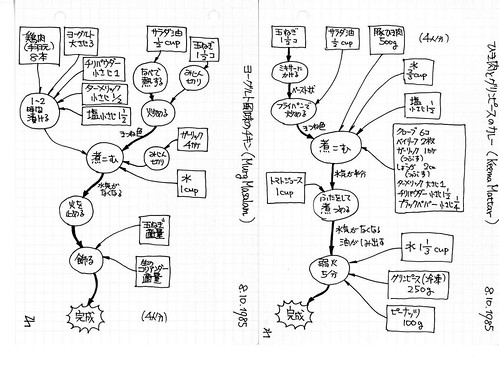

Cooking For Engineerで思い出した:レシピのデータフロー化

"Cooking For Engineer" - モスマン を見て。

はるかむかし、学生のころトム・デマルコの構造化分析を習った瞬間にやってみたのが料理レシピのDFD(Data Flow Diagram)化。こんな感じで整理していたのを思い出した。京大カード(B6)1枚で1レシピ。これなら理系でなくても一発でわかるだろう。こんなレシピブックがあったら便利だと思う。そういえばデマルコの本もダイアグラムが手書きなので実に味があってよかった。"Cooking for Engineer”のほうはNSチャートが源流だろうか?

ちなみにどちらも美味しいです☺(とくにキーマがおすすめ)。

リックライダーの"人間とコンピュータの共生"

とある事情でJ.C.Licklider の"Man-Computer Symbiosis"(人間とコンピュータの共生)を久々に読み返してみた。Bushの"As We May Think"と並ぶ、HCI論文の古典中の古典です。1960年に公表されている。これが今読んでみてもいろんな意味で面白い:

Man-Computer Symbiosis (J. C. R. Licklider, IRE Transactions on Human Factors in Electronics, volume HFE-1, pages 4-11, March 1960)

当時の時代背景はというと、AIという用語が1956年に登場して、すでにコンピュータチェスやGPS (general problem solver)は発表されていた。初期のAIの成功事例から、かなり楽観的に人工知能の実現は可能だと思われていた当時の雰囲気が論文からも伝わってくる。一方で、一般的なコンピュータの使い方はバッチ式が主流だった。バッチ式といってもピンとこないかも知れないが、パンチカードにプログラムを打ち込んで、それを読み込んで実行し、結果をプリントアウトするというスタイルで、要するにまったくインタラクティブではない。

という時代に、「人間のコンピュータの共生」という発想を提案した先見性はやはりすごい。Symbiosisとは「異なる種類の生命体が非常に密接に関連して共存している関係」なので、コンピュータは人間とは異なるというのが発想の根底にはある。だから、究極には人間の知能を代替すると(少なくとも当時)考えられていたAIとは方向性を異にする。Lickliderが考えている共生とは、コンピュータが情報の視覚化や計算処理を担当し、(それとリアルタイムかつ密接なインタラクションで関わる)人間がより高いレベルの知的活動に集中する、という関係だった。

というのが一般的に言われているLicklider論文の評価だが、今回読み返してみて面白かったのは『共生』ではない関係として排除している以下の二つが、逆に最近のHCIのホットトピックになっているところ。

まず、"Mechanically Extended Man"(機械的に拡張された人間)。例えば義足や眼鏡のようなものを意味し、これは共生ではないとしている。しかし、現在的な意味で読み解くとまさにサイボーグやAR(Augmented reality)が"Mechanically Extended Man"に相当するだろう。もしかすると"Digitally Extended Man"かもしれないが。今後は、Licklider的な共生関係と同等(以上)に重要な人間とコンピュータとの関係となるのでないだろうか。

もうひとつが "Humanly Extended Machines”(人間によって拡張された機械)。Lickliderはオートメーション工場に人間がオペレータとして参加している例をあげて、これも共生ではないとしている。しかし、最近の研究で、たとえば監視システムを見ている人間の脳活動情報を使って画像処理システムの機能を向上させようとか、写真のタグ付け処理などにも人間の脳を使っちゃえみたいな試みがあるが、これらは「人間によって拡張された機械」に相当するのではないだろうか。また、Humanly Extended Machinesがさらにネットでつながる可能性がある。Amazon Mechanical Turkなどのように。あるいはもっと非明示的だが、人類からの検索要求を黙々と食べて成長しているgoogleの検索エンジンも人間によって拡張され(得る)機械かもしれない。拡大解釈してしまえば、recommendation engineなど、集合知的な振る舞いをするネットサービスはすべからくHumanly Extended Machinesであると言うこともできるのではないか。

もう一点、これも前回読んでいたときには印象に残っていなかったのだが、Lickliderは"机型ディスプレイ"や"壁型ディスプレイ"の可能性についても言及している。

たとえば、

Desk-Surface Display and Control: Certainly, for effective man-computer interaction, it will be necessary for the man and the computer to draw graphs and pictures and to write notes and equations to each other on the same display surface.

とか、

Computer-Posted Wall Display: In some technological systems, several men share responsibility for controlling vehicles whose behaviors interact. Some information must be presented simultaneously to all the men, preferably on a common grid, to coordinate their actions.

とかいったように。まさに(最近大はやりの)"surface computing"を半世紀近く前に予見していることになる。当時、まだコンピュータの出力形態は紙が主流だったことを考えるとこれも相当に先進的な発想だろう。

LickliderやBushの論文は、パソコン黎明期に一度再評価ブームがあって邦訳(以下)とかも出ていたが、そこからさらに時代を経た今の感覚で読み解いてみるとまたいろいろ発見がある。機会があればじっくりと読んでみることをおすすめします。と同時に、では今から48年後の2056年に読み返されたときに、「先見性があった」と言われる発想って何なのだろうと思うと気が遠くなる思いだ。

ミシュランガイド東京の致命的な欠陥

どの店にいくつ星がついているのか、その選定は妥当なのか、ということではなく、そもそも「星付きの店しか掲載されていない」のが東京版が他のミシュランガイドに対して決定的に劣っているところではないだろうか。2009年版でも状況は変わらないようだ。

ミシュランガイド(The Red Guide / Le Guide Rouge)は、三つ星がどうこうという華々しいところだけ取り上げられる機会が多いが、元来はきわめて「実用的」なレストランガイドである。本来の目的が旅行者のためのガイドブックなのだから当然ともいえるが、高級店ばかりではなく、星なしのレストランがどの都市でも相当数リストされている。写真掲載はなく、一軒ごとにわずか数行のスペースでとても効率よく店の特徴・料理の内容・価格帯がわかるようになっている。ミシュランガイド東京版、あるいは日本の他のレストランガイドと比較しても比べ物にならないほど地味である。まるで時刻表か不動産物件のリストのように淡々とデータが並んでいるだけ。その分、一冊に入っている情報量は格段に多い(まさに旅行者向け)。ヨーロッパのレストランは日曜が休みのところが多いので、日曜にやっている店を探せるのも重要だ。

個人的によく使っているのは、「ヨーロッパ主要都市版 (Main Cities of Europe)」というやつ。ヨーロッパの書店ならたいていすぐ入手できるだろう。これ一冊でヨーロッパ旅行はだいたいまかなえる。英語表記なのでわかりやすいし、各都市の地図も掲載されているので、出張のときなどに重宝する。

で、この「星なし」でリストされているレストランに、ほとんど「はずれ」が無い(少なくとも私の経験上)のがミシュランガイドのすごいところだと常々思っていた。しかし東京版だとその部分がごっそり落ちてしまっているので、実用的ガイドとしての価値ががた減りである。「どこが星付きのレストランか」、はネットで検索すれば一発でわかってしまうので、わざわざ書籍として購入する必要はないと思うがどうだろうか。

さらに、星つきしかリストされていないのは、星付きレストランの価値にも関わる問題だ。他のミシュランガイドで相当数掲載されている、星なしのレストランは、将来の一つ星、二つ星、三つ星の潜在的な候補でもある。また、それだけの数の店をミシュランが責任をもって調査したよという厚みの証明にもなっている。調査のためには当然非常な時間とコストがかかっている。ミシュランガイドにリスティングされているということは、「あなたの店は精進すれば星つきになる可能性がありますよ」というメッセージでもある*1。そういうベースとなる優良レストランの母集団があるからこそ、そこから切磋琢磨して登っていった星つきレストランに価値がでてくる。さらには、そうやって切磋琢磨するインセンティブをミシュランが提供することで、その都市のレストランのレベルが底上げされていく。こういった、いわばガイド・レストラン・顧客の「生態系」が成立しているところが、ミシュランガイドの素晴らしいところでもありまた信頼される理由でもあったのではないか。

一方、東京版だといきなり(どうやって選ばれたのかわからない)店が単に「ここが一つ星です」みたいに並んでいるだけだ。母集団が示されていない。これでは「なんでこの店が星なしなんだ」という疑問にミシュランガイドは答えることができないだろう。そもそもミシュラン調査員がその店を知らないだけなのかもしれないし。

というわけでミシュランガイド東京は書籍の体裁などは一見他のRed Guideと同等に見えるが、内容的にはかなり劣っていると言わざるを得ない。

ただ、パリ版のミシュランガイドも、2007年から写真掲載が取り入れられて、レストラン掲載数が大幅に減ってしまった。これはミシュランガイド全体の方針転換なのかもしれない。地道に調査して質の高いガイドを提供するよりも星付きのレストランをフィーチャーしてジャーナリスティックな話題作りに走ったほうがビジネスになるということなのかも。

サイバネティックスはいかにして生まれたか

自分メモ。半世紀以上前に書かれた本だが今のコンテキストで読み返してみても新鮮だ。

通信は社会のセメントである。社会とは、たんに個人的な闘争や生殖のために相い会する個人の集りにすぎないものではない。社会を社会たらしめている本質は、より大きな有機体の中でこれらの個人が行う親密な相互作用である。社会はそれ自身の記憶を持っている。この記憶はその社会に属するどの個人の記憶よりずっと永続的であり、ずっと多様である。

サイバネティックスの立場からみれば、世界は一種の有機体であり、そのある面を変化させるためにはあらゆる面の同一性をすっかり被ってしまわなければならないというほどぴっちり結合されたものでもなければ、任意の一つのことが他のどんなこととも同じくらいやすやすと起こるというほどゆるく結ばれたものでもない。

生命とは、永遠の形相のもとにおける存在の過程ではなく、むしろ個体とその環境との相互作用である。

情報を測定するのには、イエスかノーの数によって測定するのが便利だということにみんなが気づき、いつのまにか、この情報単位としてビットという言葉がきまった。

「サイバネティックスはいかにして生まれたか」(原題:I Am a Mathematician)ノーバート・ウィーナー

オバマのスピーチライターチーム

前のエントリーはオバマの演説に興奮した勢いで載せてしまったが、意外な反響があって驚いている。ということでちょっと補足。

ニューヨークタイムズによれば、オバマのスピーチライターチームはJon Favreau氏 (26歳) をチーフとする3人組で、残りのメンバーが(前のエントリーで紹介した) Adam Frankel氏(26歳)とBen Rhodes氏(30歳)。何となく、もっと年長者もいるチームに若いメンバーとしてFrankel氏が参加しているというイメージを持っていたのだが、全員何という若さだろう。

Mr. Favreau, or Favs, as everyone calls him, looks every bit his age, with a baby face and closely shorn stubble. And he leads a team of two other young speechwriters: 26-year-old Adam Frankel, who worked with John F. Kennedy’s adviser and speechwriter Theodore C. Sorensen on his memoirs, and Ben Rhodes, who, at 30, calls himself the “elder statesman”.

The New York Times // What Would Obama Say?